In Leipzig war es noch kühl und regnerisch, aber immerhin hatte er keine Angst. Jetzt, nach vier Tagen am Steuer seines Ford-Kombis, ist Khalil zwar im sonnigen Süden, aber müde und nervös. Spät in der Nacht sind wir in einem billigen Hotel angekommen, nicht weit von der türkischen Großstadt Adana, im Morgengrauen ging es weiter. An einem strahlenden Vormittag steuert Khalil den Wagen auf die Grenze zu. Die Straßen sind gesäumt von Palmen, die Hügel Syriens im Blick. In ein paar Stunden wird er in Aleppo sein. Hoffentlich.

Khalil ist 23 und studiert in Leipzig, Deutsch als Fremdsprache. Aber nun, in den Semesterferien, will er seinen Landsleuten in Syrien helfen. Mit Kommilitonen hat Khalil Hilfsgüter gesammelt: Kleider, Spielzeug, Medikamente. All das ist nun im Kofferraum des Kombis verstaut, und weil der Platz dort nicht reichte, haben Khalil und seine Helfer Säcke auf das Dach gepackt. Damit ist er nun unterwegs, 3000 Kilometer hinter Leipzig. Khalil will helfen.

Nach Deutschland war er gegangen, um sich auf sein Studium zu konzentrieren. Aber das fiel ihm schwer. Täglich erreichten ihn grauenhafte Meldungen von seiner Familie und Freunden aus der Heimat. Mit Kommilitonen, viele davon selbst Syrer, gründete er eine Arbeitsgruppe. Sie beschlossen, einen Transport zu organisieren. Freunde und Verwandte in Syrien halfen bei der Planung. Nach Aleppo sollte der Transport gehen, wo Khalil früher gewohnt hatte. Er meldete sich freiwillig, um den Kombi mit den Hilfsgütern zu fahren – mitten in den Krieg.

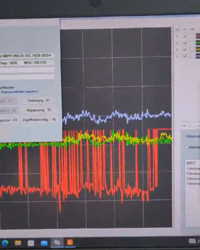

![]()

Über diesem Checkpoint weht die schwarze Flagge des Dschihad. Radikale islamistische Gruppen gefährden die Hilfstransporte.

Was in Aleppo auf ihn wartet, ist nicht mehr die wohlhabende Handelsmetropole mit knapp zwei Millionen Einwohnern, die er vor drei Jahren für sein Studium verlassen hat. Es ist inzwischen eine zerstörte Stadt, die Straßen werden von Scharfschützen belauert. Aleppo ist umkämpft von Kräften des Assad-Regimes, der Freien Syrischen Armee und Al-Qaida-nahen Gruppen. Die Risiken, die Khalil auf sich nimmt, sind unberechenbar. Er weiß zu diesem Zeitpunkt im Auto noch nicht, dass er in den nächsten Tagen mit Waffen bedroht und verprügelt werden wird. Dass neben ihm auf der Straße ein Scharfschütze einen Jungen erschießen und 20 Meter von ihm entfernt eine Bombe detonieren wird. Er blickt aus dem Fenster und sagt: "In Deutschland zu sein und tatenlos zuzuschauen – das halte ich nicht mehr aus."

Aber: Ist die Hilfsaktion einer Handvoll Studenten das Risiko wert? Ist es überhaupt etwas wert, mit einem beladenen Ford-Kombi mit Leipziger Kennzeichen in einem Bürgerkrieg helfen zu wollen, der Millionen von Menschen in die größte Not getrieben hat? Sollte man humanitäre Hilfe nicht den Profis der großen Organisationen überlassen? Solche Fragen hört Khalil nicht zum ersten Mal.

Bei seiner Abfahrt in Leipzig hatten sich seine Freunde versammelt, um sich zu verabschieden. Es flossen Tränen. Nur Khalil war nichts anzumerken, er lachte über das Auto und die mit Paketband auf dem Dach verzurrte Ladung. "Die Spenden sind gesammelt", sagte er, "jetzt brauchen wir nur noch einen Verrückten, der das Zeug runterfährt." Er wirkte locker.

Aber jetzt, den Bosporus hinter sich und Syrien nur noch wenige Autostunden entfernt, ist er unruhig. Im Stundentakt ruft er Freunde hinter der Grenze an, die ihn empfangen sollen. "Werdet ihr da sein? Ich bin im Zeitplan." Wenn einer der Freunde nicht abhebt, wird Khalil nervös. Er raucht eine Zigarette nach der anderen, die extrastarken. Er sagt wenig, aber seine Gedanken rotieren vermutlich um das, was ihm jenseits der Grenze passieren könnte.

Ethnisch ist Khalil Kurde. Die Kurden sind längst eine eigene Kriegspartei im syrischen Bürgerkrieg, was die Reise nicht ungefährlicher macht. Sein gelb-rot-grünes Armband – die Farben der Kurden – will er vor der Grenze ablegen. Nur nicht auffallen. Er überlegt, noch einen Koran fürs Handschuhfach zu kaufen, um als aufrechter Muslim durchzugehen, sollte er von Islamisten gestoppt werden. Hinter der Grenze kann jeder Checkpoint zum Problem werden. Man könnte Khalil für einen Spion halten.

![]()

Banges Warten an der Grenze zur Türkei. Khalil hat keine Papiere für seine Hilfsgüter.

Der Uno-Hochkommissar für Flüchtlinge, António Guterres, verglich die humanitäre Lage in Syrien schon im Juli mit dem Genozid in Ruanda 1994. Getan hat sich seither wenig. Von mehr als neun Millionen Hilfsbedürftigen sprach UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos Anfang November. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Hilfsorganisationen gelingt es derweil kaum noch, Hilfsgüter ins Land zu bringen: Das Assad-Regime erlaubt es ihnen selten, in den von Rebellen kontrollierten Gebieten tätig zu werden – und Helfer werden gerade rund um Aleppo häufig Opfer gezielter Geiselnahmen.

Im Mai etwa wurden drei Mitarbeiter der Hilfsorganisation "Grünhelme" aus ihrer Unterkunft in der Ortschaft Harim entführt, eine Stunde von Aleppo entfernt. Das Team sollte dort ein Hospital aufbauen. Offenbar steckten Islamisten hinter der Entführung, auch aus Deutschland eingereiste Dschihadisten. Zwei der Geiseln gelang im Juli die Flucht. Anfang September konnte der dritte Grünhelm fliehen, nach 111 Tagen Geiselhaft.

Auch in anderen Konflikten geraten Helfer in die Schusslinie. Dass sie aber selbst zum erklärten Ziel werden, ist neu. Martin Mikat, ein 27-Jähriger aus Rosenheim, hat im Frühjahr seine Semesterferien in Syrien verbracht, um eine Schule wiederaufzubauen. Auch er ist Student, auch er wollte helfen, wie schon zuvor im Kongo und in Pakistan. "In Syrien wurde die Situation sehr schnell gefährlicher", sagt er, "damit hatten wir nicht gerechnet". Seither gehen keine Grünhelme mehr ins Land. Immer mehr Syrer fühlen sich indes vom Westen im Stich gelassen. Dass humanitäre Hilfe weitgehend ausbleibt, treibt sie den Radikalen in die Hände. Islamistische Milizen wie die Nusra-Front räumen Trümmer von der Straße oder verteilen Brot. Vielen imponiert das. Es ist eine perfide Strategie, denn oftmals sind genau diese Gruppen für die Entführungen von Helfern verantwortlich. In der Folge schränken Hilfsorganisationen ihr Engagement im Land weiter ein, während aus dem Ausland immer mehr Dschihadisten nach Syrien strömen. Ein Teufelskreis auf Kosten der Zivilbevölkerung.

![]()

Die Strecke von der türkischen Grenze nach Aleppo ist eine der gefährlichsten Routen der Welt. Hier ein Abschnitt in der Nähe der kurdischen Stadt Afrin.

Wir haben Khalil bis zur syrischen Grenze begleitet, ab dort ist es uns zu gefährlich. Er fährt alleine weiter. Am Abend kommt er in Aleppo an, er hat einen halben Tag gebraucht für eine Strecke, die zu Friedenszeiten zwei Stunden dauerte. Es dämmert schon, als er sich bei uns per Handy aus der umkämpften Stadt meldet. Viel kann er nicht erzählen, die Verbindung reißt ab. Die Infrastruktur in Aleppo ist zusammengebrochen, Strom und Handynetz gibt es nur sporadisch. In den kommenden Tagen möchte Khalil sich mit einem Bekannten treffen, der Schleichwege kennt und auf die andere Seite der Front gelangen kann. Khalil hat mehrere Tausend Euro Spenden in bar bei sich. Damit sollen im von Assad kontrollierten Teil der Stadt Medikamente gekauft werden.

Wer in Syrien helfen will, braucht gute Kontakte. Das gilt auch für Hilfsorganisationen. Am Berliner Global Public Policy Institute erforscht und evaluiert Andrea Binder humanitäre Hilfe. Sie sieht bei privaten Helfern wie Khalil, die aus dem Land selbst stammen, einen Vorteil: "Sie kennen die Situation vor Ort, haben ein gutes Netzwerk und wissen sehr gut, was in ihrem Dorf oder ihrem Viertel gebraucht wird." Professionelle, koordinierte Hilfe ersetzen aber auch Aktionen wie die von Khalil nicht.

"Die Frage der Koordination wird bei privat organisierten Hilfstransporten ungleich schwieriger", sagt Binder. "Die große, schwere Maschinerie der Hilfsorganisationen macht das allerdings auch nicht immer auf ideale Weise." Dass die Weltgemeinschaft deutlich mehr Hilfe leisten müsste, darin sind sich alle einig. Aber zusätzlich zu den Sicherheitsrisiken wird die Hilfe erschwert durch knappe finanzielle Mittel. Bei Naturkatastrophen wie dem Taifun auf den Philippinen ist die Spendenbereitschaft höher – es gibt dort keine Täter, nur Opfer, der Spender ist automatisch auf der richtigen Seite. Die wenigen Organisationen, die überhaupt noch in den Rebellengebieten in Syrien arbeiten, tun das aus Sicherheitsgründen geheim und ohne Öffentlichkeitsarbeit, etwa Ärzte ohne Grenzen oder die deutsche Organisation Cap Anamur – nicht gerade förderlich fürs Spendenaufkommen.

![]()

Kämpfer in Marea, Provinz Aleppo. Schätzungen der UN zufolge gibt es über 2000 bewaffnete Gruppen in Syrien.

Das Dilemma kennt auch der Student Martin Mikat von den Grünhelmen. "In manchen Krisen stehen wir Hilfsorganisationen uns gegenseitig auf den Füßen rum", sagt er. "Aber in Syrien ist niemand. Dabei wäre es gerade dort so dringend." Die wenigen, die im Moment noch Hilfe ins Land brächten, seien Exil-Syrer, oft junge Menschen wie Khalil, die dafür ihr Leben aufs Spiel setzen.

Khalil ist vier Wochen nach seiner Abreise zurück in Leipzig. Er wirkt gelöst, unverletzt zurück zu sein. Gleich am ersten Checkpoint hinter der syrischen Grenze, erzählt er, hatten ihm Kämpfer eine Kalaschnikow auf die Brust gedrückt, weil sie ihn für einen Spion hielten; seine Freunde entschärften die Situation. Islamisten prügelten ihn, weil sie ihn für einen feindlichen Kurden hielten. Stockend erzählt er von dem Jungen, der vor seinen Augen von einem Scharfschützen erschossen wurde, und der Bombe, die vor einem Supermarkt explodierte, während er einkaufte.

Khalil hat Glück gehabt. Die Bilder, die er in einem Leipziger Café dabeihat, zeigen, weshalb er zufrieden ist: Autoladungen voller Medikamente. Er hat sie mit den Spenden aus Leipzig auf dem Schwarzmarkt gekauft und von Bekannten über die Frontlinie schmuggeln lassen, für Krankenstationen in Aleppo. Es ist ein sprichwörtlicher Tropfen, den Khalil auf den glühenden Stein hat fallen lassen, in den sich seine Heimat verwandelt hat. "Aber wenn ich damit auch nur einem Menschen geholfen habe, hat es sich gelohnt." Man merkt trotz der Erleichterung, dass es ihm nicht ganz leicht fällt, zurück in Deutschland zu sein. Die Erlebnisse in der Heimat, das Elend der Verwandten und Freunde trübt das eigene Glück, das es ihm erlaubt, hier zu sein. Aber Khalil hat nun die Gewissheit, geholfen zu haben. Irgendjemandem, irgendwie. Seine Landsleute in Aleppo bereiten sich währenddessen auf den dritten Winter des Krieges vor.

Khalil ist 23 und studiert in Leipzig, Deutsch als Fremdsprache. Aber nun, in den Semesterferien, will er seinen Landsleuten in Syrien helfen. Mit Kommilitonen hat Khalil Hilfsgüter gesammelt: Kleider, Spielzeug, Medikamente. All das ist nun im Kofferraum des Kombis verstaut, und weil der Platz dort nicht reichte, haben Khalil und seine Helfer Säcke auf das Dach gepackt. Damit ist er nun unterwegs, 3000 Kilometer hinter Leipzig. Khalil will helfen.

Nach Deutschland war er gegangen, um sich auf sein Studium zu konzentrieren. Aber das fiel ihm schwer. Täglich erreichten ihn grauenhafte Meldungen von seiner Familie und Freunden aus der Heimat. Mit Kommilitonen, viele davon selbst Syrer, gründete er eine Arbeitsgruppe. Sie beschlossen, einen Transport zu organisieren. Freunde und Verwandte in Syrien halfen bei der Planung. Nach Aleppo sollte der Transport gehen, wo Khalil früher gewohnt hatte. Er meldete sich freiwillig, um den Kombi mit den Hilfsgütern zu fahren – mitten in den Krieg.

Über diesem Checkpoint weht die schwarze Flagge des Dschihad. Radikale islamistische Gruppen gefährden die Hilfstransporte.

Was in Aleppo auf ihn wartet, ist nicht mehr die wohlhabende Handelsmetropole mit knapp zwei Millionen Einwohnern, die er vor drei Jahren für sein Studium verlassen hat. Es ist inzwischen eine zerstörte Stadt, die Straßen werden von Scharfschützen belauert. Aleppo ist umkämpft von Kräften des Assad-Regimes, der Freien Syrischen Armee und Al-Qaida-nahen Gruppen. Die Risiken, die Khalil auf sich nimmt, sind unberechenbar. Er weiß zu diesem Zeitpunkt im Auto noch nicht, dass er in den nächsten Tagen mit Waffen bedroht und verprügelt werden wird. Dass neben ihm auf der Straße ein Scharfschütze einen Jungen erschießen und 20 Meter von ihm entfernt eine Bombe detonieren wird. Er blickt aus dem Fenster und sagt: "In Deutschland zu sein und tatenlos zuzuschauen – das halte ich nicht mehr aus."

Aber: Ist die Hilfsaktion einer Handvoll Studenten das Risiko wert? Ist es überhaupt etwas wert, mit einem beladenen Ford-Kombi mit Leipziger Kennzeichen in einem Bürgerkrieg helfen zu wollen, der Millionen von Menschen in die größte Not getrieben hat? Sollte man humanitäre Hilfe nicht den Profis der großen Organisationen überlassen? Solche Fragen hört Khalil nicht zum ersten Mal.

Er überlegt, einen Koran ins Handschuhfach zu legen. Als Tarnung.

Bei seiner Abfahrt in Leipzig hatten sich seine Freunde versammelt, um sich zu verabschieden. Es flossen Tränen. Nur Khalil war nichts anzumerken, er lachte über das Auto und die mit Paketband auf dem Dach verzurrte Ladung. "Die Spenden sind gesammelt", sagte er, "jetzt brauchen wir nur noch einen Verrückten, der das Zeug runterfährt." Er wirkte locker.

Aber jetzt, den Bosporus hinter sich und Syrien nur noch wenige Autostunden entfernt, ist er unruhig. Im Stundentakt ruft er Freunde hinter der Grenze an, die ihn empfangen sollen. "Werdet ihr da sein? Ich bin im Zeitplan." Wenn einer der Freunde nicht abhebt, wird Khalil nervös. Er raucht eine Zigarette nach der anderen, die extrastarken. Er sagt wenig, aber seine Gedanken rotieren vermutlich um das, was ihm jenseits der Grenze passieren könnte.

Ethnisch ist Khalil Kurde. Die Kurden sind längst eine eigene Kriegspartei im syrischen Bürgerkrieg, was die Reise nicht ungefährlicher macht. Sein gelb-rot-grünes Armband – die Farben der Kurden – will er vor der Grenze ablegen. Nur nicht auffallen. Er überlegt, noch einen Koran fürs Handschuhfach zu kaufen, um als aufrechter Muslim durchzugehen, sollte er von Islamisten gestoppt werden. Hinter der Grenze kann jeder Checkpoint zum Problem werden. Man könnte Khalil für einen Spion halten.

Banges Warten an der Grenze zur Türkei. Khalil hat keine Papiere für seine Hilfsgüter.

Der Uno-Hochkommissar für Flüchtlinge, António Guterres, verglich die humanitäre Lage in Syrien schon im Juli mit dem Genozid in Ruanda 1994. Getan hat sich seither wenig. Von mehr als neun Millionen Hilfsbedürftigen sprach UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos Anfang November. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Hilfsorganisationen gelingt es derweil kaum noch, Hilfsgüter ins Land zu bringen: Das Assad-Regime erlaubt es ihnen selten, in den von Rebellen kontrollierten Gebieten tätig zu werden – und Helfer werden gerade rund um Aleppo häufig Opfer gezielter Geiselnahmen.

Im Mai etwa wurden drei Mitarbeiter der Hilfsorganisation "Grünhelme" aus ihrer Unterkunft in der Ortschaft Harim entführt, eine Stunde von Aleppo entfernt. Das Team sollte dort ein Hospital aufbauen. Offenbar steckten Islamisten hinter der Entführung, auch aus Deutschland eingereiste Dschihadisten. Zwei der Geiseln gelang im Juli die Flucht. Anfang September konnte der dritte Grünhelm fliehen, nach 111 Tagen Geiselhaft.

Auch in anderen Konflikten geraten Helfer in die Schusslinie. Dass sie aber selbst zum erklärten Ziel werden, ist neu. Martin Mikat, ein 27-Jähriger aus Rosenheim, hat im Frühjahr seine Semesterferien in Syrien verbracht, um eine Schule wiederaufzubauen. Auch er ist Student, auch er wollte helfen, wie schon zuvor im Kongo und in Pakistan. "In Syrien wurde die Situation sehr schnell gefährlicher", sagt er, "damit hatten wir nicht gerechnet". Seither gehen keine Grünhelme mehr ins Land. Immer mehr Syrer fühlen sich indes vom Westen im Stich gelassen. Dass humanitäre Hilfe weitgehend ausbleibt, treibt sie den Radikalen in die Hände. Islamistische Milizen wie die Nusra-Front räumen Trümmer von der Straße oder verteilen Brot. Vielen imponiert das. Es ist eine perfide Strategie, denn oftmals sind genau diese Gruppen für die Entführungen von Helfern verantwortlich. In der Folge schränken Hilfsorganisationen ihr Engagement im Land weiter ein, während aus dem Ausland immer mehr Dschihadisten nach Syrien strömen. Ein Teufelskreis auf Kosten der Zivilbevölkerung.

Die Strecke von der türkischen Grenze nach Aleppo ist eine der gefährlichsten Routen der Welt. Hier ein Abschnitt in der Nähe der kurdischen Stadt Afrin.

Wir haben Khalil bis zur syrischen Grenze begleitet, ab dort ist es uns zu gefährlich. Er fährt alleine weiter. Am Abend kommt er in Aleppo an, er hat einen halben Tag gebraucht für eine Strecke, die zu Friedenszeiten zwei Stunden dauerte. Es dämmert schon, als er sich bei uns per Handy aus der umkämpften Stadt meldet. Viel kann er nicht erzählen, die Verbindung reißt ab. Die Infrastruktur in Aleppo ist zusammengebrochen, Strom und Handynetz gibt es nur sporadisch. In den kommenden Tagen möchte Khalil sich mit einem Bekannten treffen, der Schleichwege kennt und auf die andere Seite der Front gelangen kann. Khalil hat mehrere Tausend Euro Spenden in bar bei sich. Damit sollen im von Assad kontrollierten Teil der Stadt Medikamente gekauft werden.

Wer in Syrien helfen will, braucht gute Kontakte. Das gilt auch für Hilfsorganisationen. Am Berliner Global Public Policy Institute erforscht und evaluiert Andrea Binder humanitäre Hilfe. Sie sieht bei privaten Helfern wie Khalil, die aus dem Land selbst stammen, einen Vorteil: "Sie kennen die Situation vor Ort, haben ein gutes Netzwerk und wissen sehr gut, was in ihrem Dorf oder ihrem Viertel gebraucht wird." Professionelle, koordinierte Hilfe ersetzen aber auch Aktionen wie die von Khalil nicht.

Der Westen spendet lieber für Opfer eines Taifuns: Da gibt es keine Täter.

"Die Frage der Koordination wird bei privat organisierten Hilfstransporten ungleich schwieriger", sagt Binder. "Die große, schwere Maschinerie der Hilfsorganisationen macht das allerdings auch nicht immer auf ideale Weise." Dass die Weltgemeinschaft deutlich mehr Hilfe leisten müsste, darin sind sich alle einig. Aber zusätzlich zu den Sicherheitsrisiken wird die Hilfe erschwert durch knappe finanzielle Mittel. Bei Naturkatastrophen wie dem Taifun auf den Philippinen ist die Spendenbereitschaft höher – es gibt dort keine Täter, nur Opfer, der Spender ist automatisch auf der richtigen Seite. Die wenigen Organisationen, die überhaupt noch in den Rebellengebieten in Syrien arbeiten, tun das aus Sicherheitsgründen geheim und ohne Öffentlichkeitsarbeit, etwa Ärzte ohne Grenzen oder die deutsche Organisation Cap Anamur – nicht gerade förderlich fürs Spendenaufkommen.

Kämpfer in Marea, Provinz Aleppo. Schätzungen der UN zufolge gibt es über 2000 bewaffnete Gruppen in Syrien.

Das Dilemma kennt auch der Student Martin Mikat von den Grünhelmen. "In manchen Krisen stehen wir Hilfsorganisationen uns gegenseitig auf den Füßen rum", sagt er. "Aber in Syrien ist niemand. Dabei wäre es gerade dort so dringend." Die wenigen, die im Moment noch Hilfe ins Land brächten, seien Exil-Syrer, oft junge Menschen wie Khalil, die dafür ihr Leben aufs Spiel setzen.

Khalil ist vier Wochen nach seiner Abreise zurück in Leipzig. Er wirkt gelöst, unverletzt zurück zu sein. Gleich am ersten Checkpoint hinter der syrischen Grenze, erzählt er, hatten ihm Kämpfer eine Kalaschnikow auf die Brust gedrückt, weil sie ihn für einen Spion hielten; seine Freunde entschärften die Situation. Islamisten prügelten ihn, weil sie ihn für einen feindlichen Kurden hielten. Stockend erzählt er von dem Jungen, der vor seinen Augen von einem Scharfschützen erschossen wurde, und der Bombe, die vor einem Supermarkt explodierte, während er einkaufte.

Khalil hat Glück gehabt. Die Bilder, die er in einem Leipziger Café dabeihat, zeigen, weshalb er zufrieden ist: Autoladungen voller Medikamente. Er hat sie mit den Spenden aus Leipzig auf dem Schwarzmarkt gekauft und von Bekannten über die Frontlinie schmuggeln lassen, für Krankenstationen in Aleppo. Es ist ein sprichwörtlicher Tropfen, den Khalil auf den glühenden Stein hat fallen lassen, in den sich seine Heimat verwandelt hat. "Aber wenn ich damit auch nur einem Menschen geholfen habe, hat es sich gelohnt." Man merkt trotz der Erleichterung, dass es ihm nicht ganz leicht fällt, zurück in Deutschland zu sein. Die Erlebnisse in der Heimat, das Elend der Verwandten und Freunde trübt das eigene Glück, das es ihm erlaubt, hier zu sein. Aber Khalil hat nun die Gewissheit, geholfen zu haben. Irgendjemandem, irgendwie. Seine Landsleute in Aleppo bereiten sich währenddessen auf den dritten Winter des Krieges vor.